Notre histoire

Les fondateurs

Mère Saint Louis

Louise Lemarchand vit le jour à Broons, le 1er octobre 1800 et reçut le baptême le lendemain à Plumugat.

Dès son plus jeune âge, se manifestèrent ses heureuses qualités parmi lesquelles apparaissent, au premier rang, la bonté de cœur et la compassion pour les malheureux. Une épreuve la frappa : la mort prématurée de sa maman. Louise Lemarchand laissa dans une désolation facile à comprendre, le père et les sept enfants dont Louise – l’aînée – qui n’avait que 13 ans. La pensée de se consacrer à Dieu ne cessait de l’occuper ; bientôt elle reconnut la volonté de Dieu. Elle se trouvait dans un champ de son père avec des journaliers qui arrachaient du chanvre ; un peu éloignée des travailleuses, elle pensait à son avenir.

Soudain une voix distincte se fit entendre à son âme : « Tu seras religieuse et ton monastère s’élèvera dans ce lieu même. »

Mère Saint Louis écrit dans ses notes : « À ce moment, il me vint un désir très grand d’être religieuse ; je restai trois ou quatre mois tellement préoccupée de cette pensée qu’il me semblait que je n’étais plus de ce monde et ce désir ne me quitta jamais »

Mère Saint-Joachim

Laurence Lemarchand est née à Broons le 30 novembre 1803. Dès sa plus tendre enfance s’annonce chez elle un tempérament maladif que le temps ne modifie pas. « J’avais à peine 11 ans, écrit-elle dans ses notes, lorsque j’eus la douleur de perdre ma mère ; je commençai à comprendre le malheur de ceux qui ne s’attachent pas à aimer le bon Dieu. À l’âge de 15 ans, je me sentis inspirée de faire dire une messe pour ma mère en prenant sur mes petites épargnes ; mais mon confesseur voulut la dire pour une fin à laquelle je ne pensais pas alors : il l’offrit pour ma vocation qu’il croyait à propos de connaître pendant la messe. Il me vint un désir bien plus grand encore de me donner toute à mon Dieu et d’embrasser la vie religieuse. » Après sept années passées à Montauban, chez les sœurs de Rillé, Laurence se prépare à entrer dans cette congrégation. Elle va trouver l’abbé Fleury pour lui soumettre son intention et lui demander son avis. Voici sa réponse : « Depuis longtemps, je compte sur vous pour établir une maison destinée à l’instruction de la jeunesse. C’est là votre vocation, j’en suis certain. Je ne veux pas que vous retourniez à Montauban… » Désormais, il n’y a plus l’ombre d’une hésitation en Laurence, elle qui cherche avec tant de simplicité et de droiture, à connaître la volonté de Dieu afin de l’accomplir…

Joachim-Marie Fleury

Il est né au village de la Hatrie en Plumaugat et a été baptisé le 21 février 1762. Ses parents étaient des laboureurs profondément chrétiens. A leur foyer, l’âme de l’enfant s’ouvre de bonne heure à l’amour de la vertu. C’est vers l’âge de 14 ans qu’il entend retentir au fond de son cœur la parole de la vocation sacerdotale. À 17 ans, il entre au grand séminaire de Saint-Malo et à 24 ans, il est ordonné prêtre. Au lendemain de son ordination, Monseigneur l’Evêque de Saint-Malo le nomme à Landujan. La révolution éclate… Bientôt il doit choisir entre le serment, la mort ou l’exil… Il prend le chemin de l’exil. C’est à Jersey qu’il va demander refuge. L’abbé Joachim Fleury revient en France au début de l’année 1799. En 1817, il est nommé à Broons. Que de pauvres manquent du nécessaire ! Que d’enfants sans instruction ! Que d’infirmes et de malades privés de secours et de consolations ! Chaque jour aussi, le prêtre prosterné devant la statue vénérée de Marie répète : « Je vous salue Marie… priez pour nous maintenant… » Deux jeunes filles, Louise et Laurence Lemarchand qui désirent être religieuses paraissent toute désignées à l’Abbé Fleury pour réaliser le projet dont il rêve. En 1826, s’ouvre la première classe. Louise et Laurence deviennent institutrices et s’occupent des malades.

Un peu d'histoire

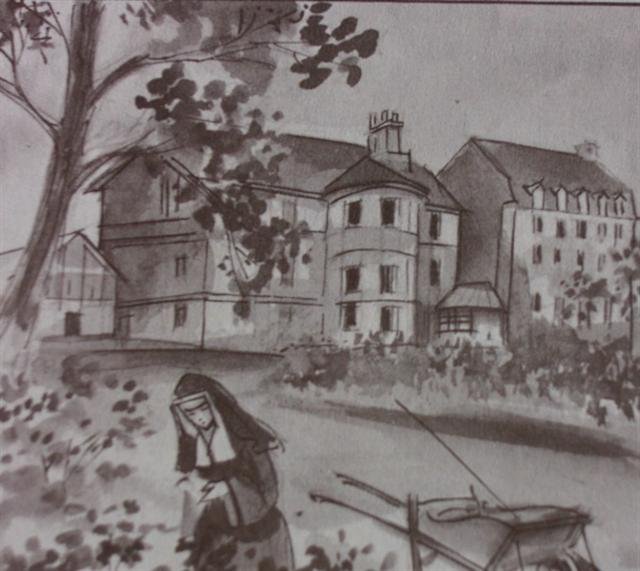

Louise et Laurence portent toujours le projet de se consacrer à Dieu dans la vie religieuse. Dès la Toussaint 1827, elles revêtent un vêtement religieux ; dix mois après, elles prononcent secrètement au cours de la messe célébrée par Monsieur l’abbé Fleury, les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. Ainsi naît en 1828, la congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation. En 1832, le premier couvent est bâti. C’est le début d’une longue histoire avec des étapes marquantes. L’œuvre des retraites commencée le 21 mai 1837 continuera à se développer. La jeune congrégation connaîtra un essor rapide, dès 1837, c’est la première fondation à Plestan où sont accueillis des jeunes sourds. Bientôt les sœurs sont envoyées dans les paroisses voisines ou éloignées de Broons. Puis elles quitteront leur Bretagne natale pour d’autres régions de France.

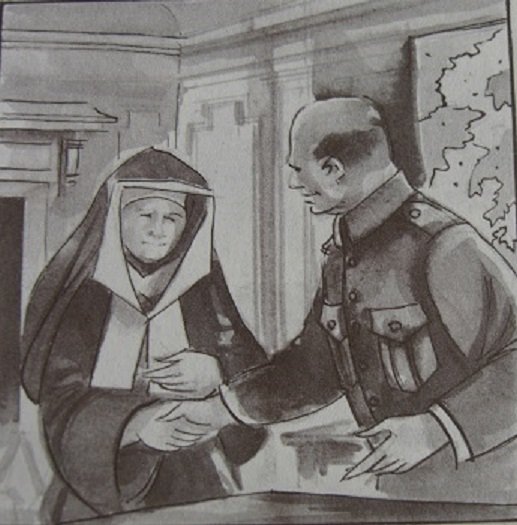

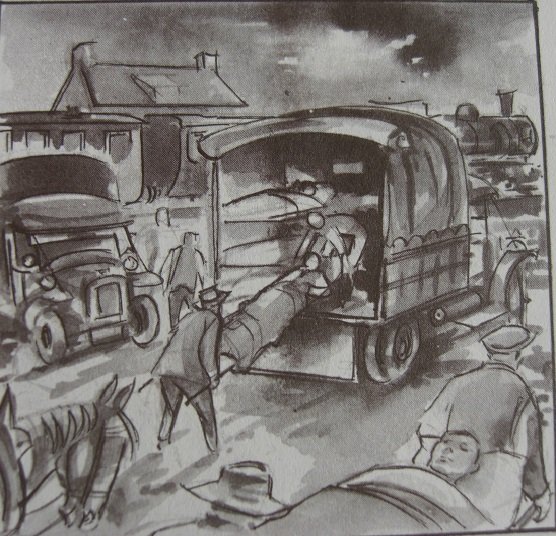

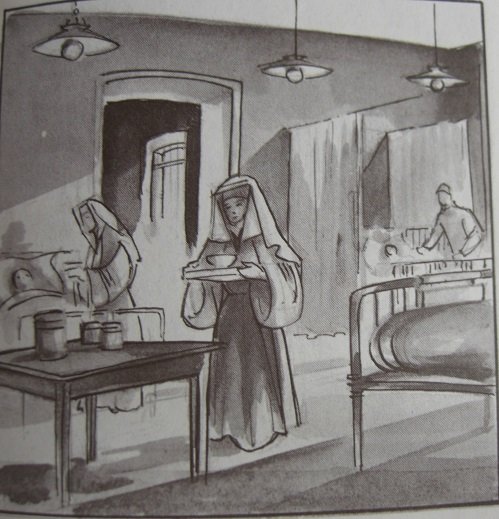

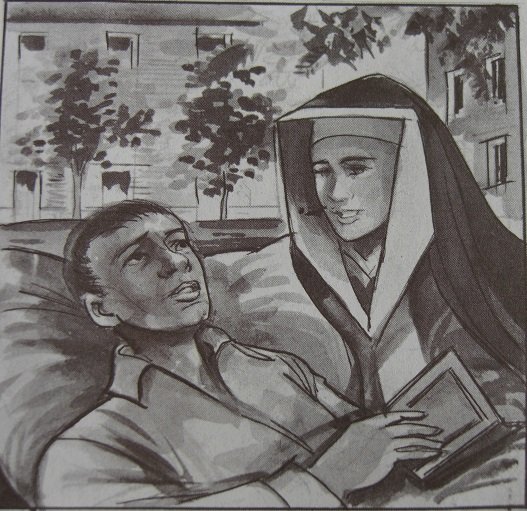

Au début du vingtième siècle, des lois anticongréganistes interdisent l’enseignement aux religieuses. Les Filles de Sainte Marie sont mises en demeure de quitter les écoles, mais toujours reconnues « hospitalières », elles continuent de prodiguer des soins aux malades. C’est ainsi qu’à cette époque plusieurs sœurs quittent la France ; la Belgique, le Canada, les États-Unis ouvrent leurs portes aux exilées. Le 31 janvier 1914 survient une épreuve encore plus douloureuse : Monsieur Poincaré signe le décret de dissolution de la congrégation. Le 8 juin, les dernières sœurs sont expulsées de la Maison-Mère et accueillies à Guernesey. Durant la guerre 1914-1918, les locaux de la Maison-Mère inoccupés deviennent hôpital militaire et les sœurs exilées à Guernesey rentrent pour soigner les soldats blessés.

9.674 blessés et malades ont été accueillis à l’hôpital complémentaire de Broons pendant la guerre 14-18. L’hôpital compte cinq cents lits et accueillera de grands blessés Français, Belges, Sénégalais ou encore Russes et des soldats atteints de bronchite, typhus, tuberculose, troubles nerveux, les pieds gelés… Les sœurs infirmières sont trente-six mais bien d’autres religieuses s’occupent de tous les services annexes : lingerie, cuisine, buanderie… Elles assurent le secrétariat officiel de l’hôpital, déchargeant l’autorité militaire.

Ce n’est qu’en 1923 que le décret de dissolution est rapporté et les sœurs recouvrent leurs droits et peuvent de nouveau enseigner, éduquer, soigner sur le sol de France. Les écoles, les centres de santé, les patronages se multiplient alors en France et dans les pays où les sœurs ont été accueillies. En 1956, une nouvelle aventure commence avec le départ de trois sœurs pour Batouri dans l’Est-Cameroun. D’autres sœurs les rejoignent et ouvrent de nouvelles missions : Bétare-Oya, Yokadouma, Diang, Salapoumbé, Yaoundé, Kentzou. En 1959, la congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation est devenue institut de droit pontifical. Un noviciat construit en 1994 manifeste la vitalité de cette jeune Église du Cameroun.

Ouverture de la communauté à Kinshasa, en RDC, en 2019 ; puis Nsele (RDC) et à Douala (Cameroun) en 2023.